どうしてこんな名作が日本未公開名作なのだろう。おそらくはネオレアリズモ的な潮流から外れていることがひとつ。マッシモ・ジロッティぐらいしかスターが出ていないこともあるし、また、なにかの賞をとったわけでもない。けれどもたぶん1番の理由は物語には少しわかりにくいところがあるからじゃないかな。ぼくなんかが見ると、これは歴史の復習に絶好の素材だと思ってしまうのだけど、何も知らないと少しわかりにくいと判断されたのかな。そうだとすれば、ものすごく残念。

ぼくが見た修復版はDVD2枚組。イタリア版とドイツ版が入っていた。興味深いのはドイツ版との比較。まずはタイトル。イタリア語版が『困難な時代 Anni dificili 』なのに対してドイツ版は『Mitgerissen (押し流されて)』。このタイトルのニュアンスの違いはきっと、それぞれの国のファシスト体制とナチス体制の過去への批判的意識の違いから来るという解説に納得。ドイツの場合、ナチス体制のまま敗北を迎えてしまう。だから「押し流されて」しまったという感覚なのだろうか、でもイタリアはちょっと違う。

イタリアは、ファシスト体制の崩壊後すぐに休戦協定を発表(1943年9月8日)、直後にナチスの占領下に入る。そこから始まるのがナチ=ファシストへのレジスタンス闘争。痛ましい内戦を経て、最終的にイタリアからドイツがほぼ撤退するのが1945年4月の終わりで、ミラノで市民に蜂起をよびけるラジオ放送があった4月25日が「解放記念日」となる。戦後、イタリア人がみずからの手で共和制を選ぶのが1946年6月の国民投票。こうなるとイタリアには敗北という意識よりも解放を勝ち取って、新たに共和国を打ち建てたという意識が強い。ここは重要なポイント。

ただし、この映画の舞台は

シチリア。

シチリアの場合は少し事情が違う。

ムッソリーニが最初に失脚して逮捕されたのは1943年7月25日だけど、この時点ではすでに島の半分が連合軍によって「解放」されていた。なにしろ

シチリア上陸作戦「ハスキー作戦」は7月10日に始まるのだ。だから

シチリアは、イタリアのなかで最も早く

終戦を迎えたわけであり、のちに

レジスタンス闘争と呼ばれて理想化される内戦の悲劇を、もっとも味わわずにすんだ場所。その意味ではドイツが

ナチスの勢いに「押し流されて」迎えることになる敗北と、どこか似たところがあるのかもしれない。

だからこの映画の主人公アルド・ピッシテッロが、同胞に向かって投げかける「卑怯者。わたしたちはみんな卑怯者だ(Vigliacchi. Siamo

tutti vigliacchi)」というセリフは、ドイツの人々にも響いたのだろう。誰かが声を上げればよかったのに、結局は誰も声を上げることがなかった。だれもが刑務所に入れられることを恐れ、つまり死ぬことを恐れていた。その結果、自分の息子たちを死なせてしまったのだ。そんな心痛の表明は、ドイツはもちろん、そのまま日本にもってきてもきっと通じたのではないだろうか。

しかし、ザンパの『困難な時代』はそれだけの話ではない。この映画ではっきりと告発されているのは、

戦後の新生共和制イタリアにおける元ファシスト支持者たちの変節の問題。つまり、かつてファシストを熱狂的に支持しておきながら、戦後にはあれは本意ではなかった、じつは反対だったのだという態度。 イタリアには、かつて「トラスフォルミズモ」と呼ばれる言葉があった。政治的な妥協工作のもとで次々と政治家が変節したことを示すものだ。ファシズム体制から戦後の共和制となった時期には、こうした態度は「コンティヌイズモ continuismo 」と呼ばれることになる。かつてフェシズム体制での官僚たちや、その支持を表明していた政治家たちが、戦後もそのままの地位に戻ってきたり、過去をなかったものとして共和制の中核に居座るという事態。ようするに、なにか人類学的な現象としてファシズムが「継続 continuare 」してしまったように見えるというわけだ。

ザンパ/ブランカーティのこの作品は、そんなイタリアの伝統的な「トラスフォルミズモ」、あるいは「コンティヌイズモ」をじつにわかりやすく描き出していて、これはもう教科書にしたいくらい。でも残念ながら日本語版がない。誰か作ってくれないかな、手伝うからさ。

まずは題名の

「困難な時代 anni difficili 」。それは具体的にはドイツでヒンデンブルグ大統領が死去した1934年8月2日から、1943年7月の連合軍のシチリア上陸とムッソリーニ逮捕・失脚までのおよそ十年のこと。この間、シチリアの街モーディカで市役所の職員をしているアルド・ピッシテッロが、伯爵であり市長(ポデスタ)である上司に呼び出され、このご時世にし役者の職員がファシストの党員でないのはいかがなものかと、なかば強引にファシスト党に入党させられる。こうして嫌々ながら突撃隊の黒シャツを着てブーツを履くことになった哀れなピッシテッロの日常を、ザンパのカメラが丹念に追いかける。 ファシスト党への入党を強制された当初、ピッシテッロは行きつけの薬剤師のところにゆき、そこに集う仲間たちに相談する。仲間というのは医者や弁護士や議員といった町の名士たちで、

シチリアの小さな町の

ブルジョワ階級の代表。彼らは、成り上がりの

ファシストたちを毛嫌いしていて、党のやることなすことを批判していたのだが、ピッシテッロの入党に関しては、互いに自分の主張を繰り返すだけで、あげくのはてには「自分で決めるしかないだろうな」と言と知らんぷり。まったく頼りにならない。

そんなピッシテッロ、家に帰れば妻も娘も

ムッソリーニにぞっこん。ラジオから流れてくるその勇ましい演説にうっとりしている有り様。そういえば、エットレ・スコラの『特別な1日』(1977)でも

ソフィア・ローレンが

依代となった

ファシスト一家の主婦は、

ムッソリーニの姿をスクラップにして大事にしていたっけ。ひと目見られただけどもう、という彼女に、

ファシストに左遷を命じられた元アナウンサー役のマストロヤンニが、なんだって、ひとめで妊娠させちまうのかヤツは、なんて冗談で応じていたのが思い出される。まあそのくらい、

ファシズム時代の女性たちは、演説も分かりやすいし、肉体美をさらけだすし、馬に乗ってさっそうと登場する

ムッソリーニの多才ぶり(poliedrico)にぞっこんだったというわけ。まさに劇場形政治であり

ポピュリズムなんだよね。

まじめな市役所の職員のピッシテッロは、そんな

ムッソリーニの率いる

ファシズムになじめない。その理由を知るには、映画の冒頭のナレーションを振り返るのがよいだろう。

シチリアという地に暮らすピッシテッロがどんな人物か、こんなふうに紹介している。

これがシチリアだ。その古くからの高貴な土地は、陽光に揺らめく空のもとで、かくも厳しくメランコリーに満ちた様相を呈している。

街並みが見える。何世紀にもわたって拡張してきた街並みには、合理的な都市計画の幾何学的な冷たさこそ欠くものの、生命の熱さにあふれている。まるで火山のまわり、あるいは最初の種がまかれた丘の上で、ゆっくりと生茂ゆく植物たちのようだ。

人々は、坂や小さな庭があちこちにあり、テラスが屋上にまで作られ、いたるところに窓やバルコニーが作られた家々の街並みに暮らしながら、何千もの悲惨や労苦の経験のなかから引き出してきたのが、あの深淵で誰にでもわかる気風(genio)であり、それは良識(buon senso)と呼ばれている。

なかでももっとも控えめで、広場を横切ってもその名を知るものがほとんどいないため、誰からも挨拶されることがないような、そんな人々が、真実と正義を大切にする感覚を愛しんで守っているのであり、その感覚が損なわれ傷つけられるときには激しく煩悶することになる。

そんなひとりとして、とりわけ辛い時期を生き抜いたあわれな勤め人がいる。ここでみなさまに語ろうとするのは、その男の物語だ。アルド・ピッシテッロというその男は、この家に住んでる。

Ecco la Sicilia, questa terra nobile e antica sotto il cielo inondato di luce, ha un aspetto così severo e pieno di malinconia.

Ecco le sue città, cresciute nel corso dei secoli, prive della fredda geometria di una metropoli razionale e calde invece di vita, come pinte che si siano aggrovigliate lentamente attorno al vulcano o al colle su cui fu gettato il primo seme.

Il popolo che abita in queste città, piene di scalinate e cortili, fitte di terrazze, altane, finestre e balconi, trae dalla sua millenaria esperienza, dalle sue sciagure e dai suoi sforzi, quel genio profondo ed elementare che si chiama buon senso.

I più umili, specialmente quelli che attraversando le piazze non ricevono il saluto di nessuno, perché il loro nome è quasi sconosciuto, custodiscono con amore il senso della verità e della giustizia e soffrono pene acerbe quando esso viene offeso o ferito.

Di uno di questi uomini, un povero impiegato vissuto in tempo particolarmente difficili, vi racconteremo la storia. Si chiamava Aldo Piscitello viveva in questa casa.

この冒頭のナレーションは、みごとに主人公を

シチリアという場所の

ゲニウス・ロキの

依代として定位してみせる。なにしろそこは「何千もの悲惨や労苦の経験」を強いる場所。その

ゲニウス・ロキ(地霊

genius loci )こそは「あの気風」(quel

genio)なのであり、それは「深淵だが誰にでもわかる(profondo ed elementare)」もの、つまり「真実と正義を大切にする感覚」(il senso della verità e della giustizia)であり、その意味でまさに「「良識(buon senso)」なのだ。

そんなピッシテッロが、

ファシスト党への入党を進めらる市長に、じぶんは政治には関心がないと言うとき、理解すべきはそれが「真実と正義」への感覚から来たものだということなのだ。家族から、あなたはいつもそんな調子なんだからだめなのよと言われて苛立つのも、同じ理由だ。嘘をつかず正しいことを黙々とこなすという態度が「良識」であるなら、

シチリアのもっとも謙虚な人々(i piu umili)にこそが、その感覚の守り手でありその体現者(

genio)。そんな謙虚なひとりであるピッシテッロにとって、

ファシズムや

ポピュリズムとは、「真実と正義」からかけ離れた存在だったにちがいない。

ザンパ/

ブランカーティは、この映画のなかで、そんなピッシテッロに黒シャツを着せ、長くて黒光するブーツを履かせる。哀れな中年男のピッシテッロ、若ければまだ多少は勇ましくてカッコよく見えたのに、突撃隊の制服はどうにもさまにならない。まさに「ブーツを履いた中年男 il vecchio con gli stivali 」が

ファシスト隊の訓練に励み、隊列の先頭で旗を持って行進するシーンは、哀れで滑稽だが、そこにはある種の真実が隠れている。

この主人公の「ブーツを履いた中年男」の背後には、この映画に原作を提供し脚本に協力したヴィタリアーノ・

ブランカーティ(Vitaliano Brancati, 1907–1954) の人生がある。

シラクーサの近郊の街パキーノに生まれたこの作家、一度は

ファシストに熱狂して入党するものの、やがてそこから遠ざかってゆくという経歴の持ち主。そのあたりのこと描いた短編小説が「ブーツを履いた中年男 il vecchio con gli stivali 」であり、映画の原作だ。

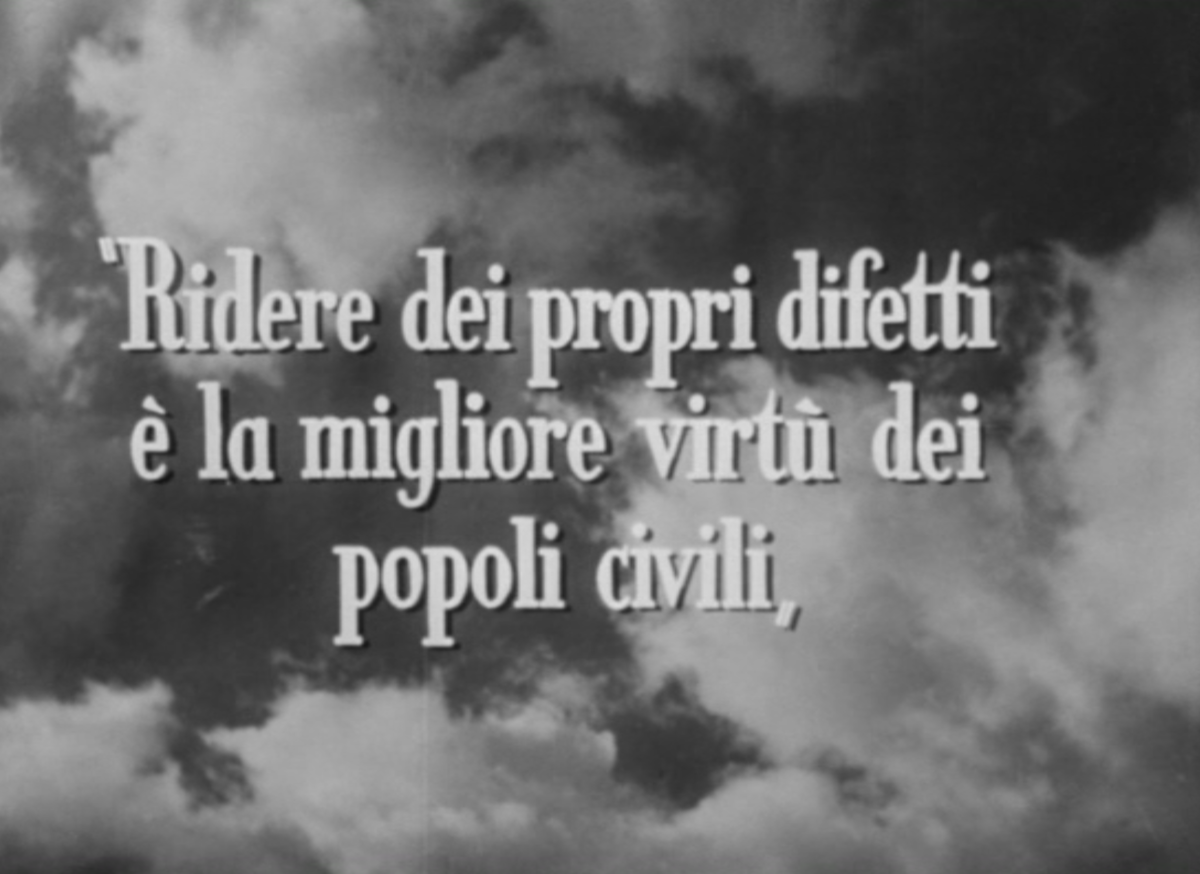

ブランカーティはここで、かつての自らの間違いを認め、認めた上で物語を立ち上げる。その精神は、映画の冒頭にこんな字幕で示されることになる。

日本語に訳せば「自分自身の欠点 difetti を笑うことは、文明的な民が持つ最良の徳力である」ということ。ここにある「欠点 difetti 」とは、もはや個人のものではなく、シチリア人のものでもあり、またイタリア人のものでもあれば、ドイツ人のものであってもよい(もちろん日本人のものであってもよいのだが未公開なのが悔しい!)。

考えるべきは、この字幕がスクリーンに映し出されたのが、戦争が終わってまだ3年ほどしか経っていない1948年の劇場だということであり、観客たちにはまだファシズムやナチズム(あるいは軍国主義)の記憶が生々しい時期でということ。そんな観客は、かつてファシズムやナチズムに走った自分たちの姿を目の当たりにする。そこに欠けていたことからくる滑稽さを笑いながら、しだいに滑稽さのなかにグロテスクな姿をつきつけられる。それでも映画館のくつろぎにつつまれながら、そのなかでゆっくりと自らを省み、自らを変容させて、劇場を後にする。

そのはずなのだが、しかし、自身がかつてファシストであったことを認め、そこから物語を立ち上げることは、戦後イタリアにあっては容易なことではない。なにしろイタリアには、ドイツのニュルンベルグ裁判や、日本の東京裁判にあたるものがない。勝者たちが敗者を裁くことの良し悪しは置いておくにしても、すくなくとも戦争犯罪を裁く法廷はイタリアにはなかった。早々に休戦協定を結び、レジスタンス闘争を経て、連合軍を解放軍として迎えたのだ。

戦後のイタリアは誰もが自由に酔っていた。共産党でさえも、ファシスト体制下の多くの官僚の存続を認めたという。多くの市長(ポデスタ)は、そのまま市長(シンダコ)として居座ってしまう。だから戦後に「自分はかつてファシストだった」と言うものは誰もいなくなる。それはまったく不思議なことなのだ。なにしろかつては「みんながファシストだった Tutti erano fascisti 」。それにもかかわらず戦後になると「みんながそうではなかった Tutti non lo erano」という。ブランカーティのように、自身がかつてファシストであったと認めることは容易ではない。ましてやそれを笑い飛ばすことなど...

主人公のピッシテッロを演じるのはウンベルト・スパダーロ(190 –1981)。この映画の役柄もそしてその風貌も、どこか『生きる』の志村喬を思い出させる。スパダーロの生まれはアンコーナだけれど、どうやら父親も母親もシチリアのカターニア出身の役者夫婦。しかも、この映画で弁護士を演じたカターニア出身のジョヴァンニ・グラッソの劇団で仕事をしていたというから、きっと縁があったのだろう。

このジョヴァンニ・グラッソ(19888-1963)の叔父が同姓同名のサイレント映画俳優ジョヴァンニ・グラッソ(1873-1930)。あのレオナルド・シャーシャが評論集『La corda pazza (狂気のコルダ)』(1970)(1963)所収「映画のなかのシチリア」のなかで、真っ先に名前を挙げた俳優であり、彼を主演にニーノ・マルトッリョ(1870 – 1921)の監督による『Sperduti nel buio(闇に迷い込んで)』(1914)が、たとえ舞台がナポリであれ、そこにはヴェルガ的なものが感じられると書いていたのが思い出される。

ついでに言えば、この『Sperduti nel buio 』と同じ年にあの

ダヌンツィオが原案を書いたという『

カビリア』が発表されている。

ダヌンツィオ的な壮大な歴史物語とは対照的に、マルトッリョの『Sperduti nel buio』は目の見えない飲み屋の親父と歌手を夢見る物乞いの女の出会いを描くというのだから、それはまさにヴェルガ的なリアリズム。そうした

シチリア的なリアリズムの伝統に連なるのがピッシテッロを演じたウンベルト・スパダーロだというわけだ。

おっとまた話がそれた。さて、市役所の無名の職員にすぎなかったそのピッシテッロは、突撃隊の黒シャツにブーツ姿で、

ファシストの肉体を鍛え誇示する訓練に参加すると、

志村喬ばりのまじめさで黙々と取り組むと、体はボロボロ。疲れ切って家に帰くる日々が続いたある日、息子のジョヴァンニ(

マッシモ・ジロッティ)が兵役から帰ってくる。父親の黒シャツ姿に顔をしかめるジョヴァンニ。なぜ柄にもないことをしているのかという思いが透けて見えるのだが、この息子がそれを口にすることはない。イタリアの正規軍が新参者の黒シャツ突撃隊を快く思っていないことは、当時の誰もが知っていること。正規軍の兵士が父で、黒シャツ突撃隊が息子なら世代的な衝突にもなるのだろうけれど、ここでは息子のほうが昔ながら軍隊に属し、父のほうが新しく台頭した

ファシストという滑稽さが、狙いなのだろう。

そんなジョヴァンニには、マリア(ミリー・ヴィ

ターレ)という恋人がいる。叔父の薬局を手伝っている娘だが、この薬局の主人である薬剤師がピッシテッロの友人であり、この薬局に仲間の名士が集まり、マリアの出してくれる薬(というかリキュール)を飲みながら、仲間内のおしゃべり(あるいは秘密の会合)を楽しんでいたというわけ。ジョヴァンニとマリアのほうも再会を喜び合い、結婚の約束を交わす。そのころ、街では

ファシストたちが幅を聴かせるようになり、

ムッソリーニの演説に広場の人々が

喝采を送り、気がつけば

エチオピア戦争(1935-1936)が勃発、ジョヴァンニは東アフリカの戦線に招集されてしまうのだ。

ジョヴァンニはそれから、次々と戦線に招集されることになる。

エチオピア戦争から帰ってきて、ようやくマリアと婚約を発表した矢先、今度は「出兵先不明 Destinazione ignota」という召集を受ける。

ファシスト政府はスペイン内戦(1936-1939)に自国の兵士を送っていたというわけだ。そんなスペインから帰ってようやくマリアと結婚すると、こんどはドイツがズデーデン地方を併合したとのニュースが飛び込んでくる。1939年にはフランスとイギリスがドイツに宣戦布告。翌年6月にはドイツに押し込まれていたフランスに対して、イタリアが宣戦布告する。

ムッソリーニがフランスに宣戦布告したとき、仲間たちは陰で非難するだけだったのだが、この薬剤師は違っていた。「フランスはわれらの姉妹国ではないか」と叫ぶと、ラジオ放送に歓喜の声を上げる群衆のなかに進み出て「ラ・マルセイエーズ」を大声で歌い逮捕されてしまう。この薬剤師を演じたのはアルド・シルヴァーニ(1891 – 1964)。どこかで見たことがあると思って調べてみれば、フェリーニの『道』でサーカスの団長ジラッファであり、『カビリアの夜』でカビリアを催眠術にかける奇術師ではないか。なるほど、このころから実にみごとな存在感を示していたというわけだ。

こうしてマリアは薬局にひとり残される。その2階にはジョヴァンニと二人で暮らすための新居があつらえられていたのだが、部屋を用意してくれた叔父の薬剤師は逮捕され、ようやく夫となったジョヴァンニは、またしても招集されてしまう。

第二次世界大戦の始まりだ。それでもジョヴァンニは、3ヶ月の休暇を得て故郷に帰ってくる。ようやく新婚生活が始まり、マリアのお腹に子どもが宿ったそのとき、イタリアはロシア戦線への派兵を決定。子どもが生まれるのを待つ余裕もなくジョヴァンニはロシア戦線に向かう。それあのデ・シーカの『ひまわり』(1970)でマストロヤンニが派兵された場所。

そんなロシアからジョヴァンニがようやく帰ってくる1943年、7月10日には連合軍が

シチリアに上陸した。

ファシストに近かった市長は、突然にピッシテッロに取り入って来ると、あの友人たちにとりなしてくれるように頼んでくる。

ファシストたちは及び腰になり、駐屯していたドイツ軍は神経質になってゆく。そんな故郷に帰ってきたジョヴァンニ、ようやく生まれたばかりの息子を抱き上げられると、

疎開していたマリアのもとに向かう途中、撤退直前のドイツ兵に撃ち殺されてしまう。

7月25日、ジョヴァンニの葬儀で悲しみに沈む家族たちが集まった部屋に、

ムッソリーニが逮捕されたという知らせが飛び込んでくる。通りでは人々が「イタリアの兄弟よ、イタリアは今目覚めた」と声をあげて歌っている。そんな「マメーリの讃歌」が響き渡るなか、息子の亡骸を見つめるピッシテッロ、突然に意を決したように立ち上がると、街の名士が集まっていた市役所に向かう。そして、市長や薬局の仲間たち、そして街の名士が集まっているその広間に入ってゆくとピッシテッロ。その姿を見て湧いていた部屋は静まり返る。そこでこの謙虚の人は言う。

卑怯者。わたしたちはみんな卑怯者だ。広場で手を叩いていた連中。家に隠れてブーイングしていた連中。わたしちはみんな卑怯者なんだ。刑務所に入れられるしかるべきだった。何人かは入れられた。ほんのわずかだけは!だがわたしたちは刑務所が怖かった。死ぬのが怖かった。それで息子たちを死なせてしまったのだ。卑怯者。わたしが自分の息子を死なせてしまったんだ。

Vigliacchi. Siamo tutti vigliacchi. Quelli che battevano le mani in piazza. Quelli che fischiavano nascosto in casa. Siamo tutti vigliacchi. Dovevamo farci buttare in carcere come hanno fatto certuni. Pochi! Ma abbiamo avuto paura del carcere. Paura di morire. Abbiamo fatto morire i nostri figli. Vigliacchi. Io ho fatto morire mio figlio.

ピッシテッロの言葉が終わるや否や、またしても新しい知らせが入ってる。「

アメリカ軍が街に入ってきた」というのだ。こうして街にはドイツ軍に代わり

アメリカ軍が駐屯することになる。それでも、いつものように市役所で仕事をするピッシテッロ。仕事場のシーンは冒頭とまったく同じアングルだ。そこのまた使いがやってくる。「市長(ポデスタ)が、いや市長(シンダコ)がお呼びだ」という。

アメリカ軍の

支配下にはいり、

ファシストたちの市長(ポデスタ)は、

アメリカ軍のための市長(シンダコ)として、同じ椅子に

ファシスト隊長ではなく

アメリカ軍の将校と並んで座っていた。

しかしピッシテッロには、あの時代に起こったのと同じことが起こる。かつては

ファシストに入党していないから首にすると言われたのだが、今度は

ファシストに入党していたから首にしなければならないと、同じ市長(ポデスタ/シンダコ)から、言われるのである。ピッシテッロはもはや黙っているしかない。その場に居合わせた

アメリカ軍の将校が尋ねる。この男はなぜだまっているのか、と。市長が答える。

なぜって、自分は

ファシストじゃなかったと言いたいのでしょうね。そんな考えは持っていなかったし、突撃隊でもなかったし、戦争を憎んでいたし、連合軍が上陸してたときは幸せでいっぱいだったとでも言いたいのではないでしょうか。何を言いたいかなんてわかりませんけれどね。

Perché vorrà dire che non era fascista, che non la pensava così, che non era squadrista, che odiava la guerra, che è stato felicissimo il giorno in cui gli alleati sono sbarcati. Chissà cosa diavolo vuol dire.

この言葉にアメリカ人将校が言う。「彼もか。いったいぜんたい《自分はファシストでしたと》と言う勇気のある者にまだ一人も会ったことがないぞ」(Anche lui. Ma non mi riesce a trovare uno che ha coraggio di dire “sono stato fascista”.)

実に見事なシーン。黙ってふたりを見つめるピッシテッロの瞳がすべてを語っている。そして記憶に残るラストシーンがやってくる。街の広場は人で溢れている。アメリカ兵たちは、住人から国に持って帰る土産を買っていた。そのなかにファシスト突撃隊の制服を買ってきたものがいる。彼はピッシテッロのそばにやってくると、こうたずねる。

「へいパイザ、おれはこれを2千リラで買ったのだが、高いかな?」

それはピッシテッロが来ていたのと同じような制服だ。それを手に入れるために、家族は2千リラの出費をしていた。同じ値段だ。だが、ピッシテッロは言う。

「そいつはじぶんにはずっと高くつきましたな」。

そしてエンドマーク。なんとも見事なセリフ。みごとなエンディング。真理と正義を愛する彼が、その制服を身に付けることになったときから始まる「困難な時代」を、これほどみごとに言い表す言葉が、ほかにあるだろうか。