今日は彩の国さいたま芸術劇場映像ホールにて、ウベルト・パゾリーニ監督による『いつかの君にもわかること』の上映後セミナーをやってきました。ぼくが映画を語るときはイタリアがフィールドですが、この映画の舞台は北アイルランドのベルファスト。主演はロンドン生まれのジェームズ・ノートン。セリフもベルファスト訛りの英語というのですが、ぼくにはなんとなくしかわかりません。

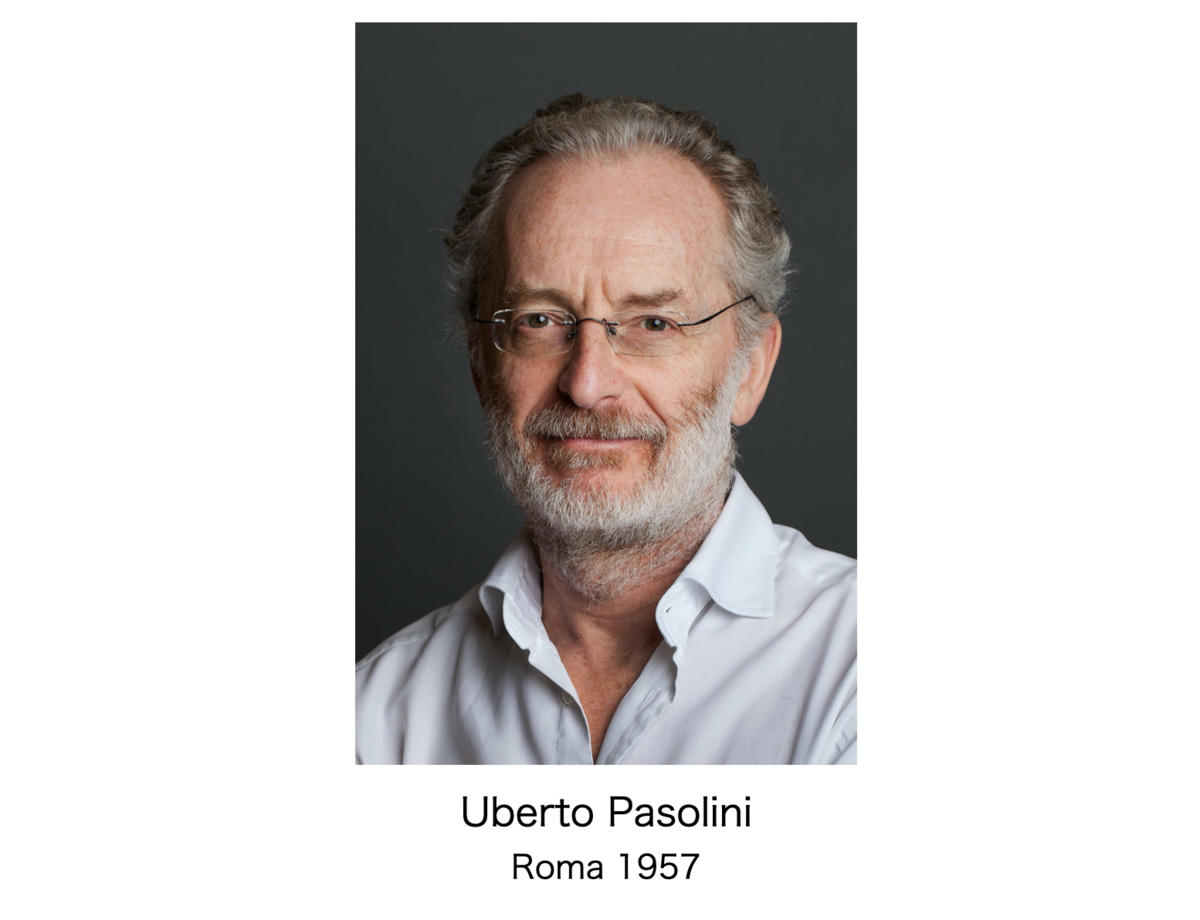

けれどイタリアと関係がないわけでもない。監督のウベルト・パゾリーニはローマ生まれのイタリア人。しかもラヴェンナの領主であったパゾリーニ・ダッロンダ伯爵家の当主というではありませんか。ラヴェンナのパゾリーニ家は由緒正しい貴族というのですが、興味深いことに遠い親戚にはイタリアの映画プロデューサー、カルロ・ポンティ(1912-2007)がいます。ポンティの細君はあのソフィア・ローレンですよね。

加えて、母方の系譜はミラノの大貴族ヴィスコンティ家に連なっています。ウベルトの母親はドンナ・ヴィオランテ・ヴィスコンティ・ディ・モルドーネという美しい人ですが、さらにはその母親のニコレッタ・アッリヴァベーネはさらに美しい。彼女の夫はエドアルド・ヴィスコンティなのですが、その兄がルキーノ・ヴィスコンティ(1906 - 1976)なのです。

父方の親戚には大物プロデューサーのカルロ・ポンティ、母方の大叔父にはルキーノ・ヴィスコンティがいる。なんともすごい家柄ですが、注意しておくべきは、第二次対戦後のイタリア共和国ではイタリア王国にあった貴族の特権は廃止されているということ。貴族は貴族であり、フェリーニの『甘い生活』などに描かれているように、1960年代ごろの社交界は貴族のゴシップで賑わっていました。けれどもその後貴族は名目だけのものとなってゆきます。

ところでパゾリーニといえば思い出すのはピエル・パオロ・パゾリーニですね。同じパゾリーニという名前ですが、この人はラヴェンナのパゾリーニ家とは関係が薄いようです。父方はラヴェンナの人なのですが直系ではなく、かなり遠い傍流のようです。ほぼ無関係と言えるのかもしれません。実際、ピエル・パオロ・パゾリーニが自分の血筋のことを語ったなんて聞いたことがありませんから。

さて正真正銘の貴族の血を引くウベルト・パゾリーニですが、彼は若くしてイギリスにわたります。最初はウェールズにゆきパンクロックの洗礼を受けたといいます。けれどもやがてロンドン・スクール・オブ・エコノミックスに入学し経済を学んで投資銀行家になったそうです。なんだかすごいですよね。さすが貴族ということでしょうか。

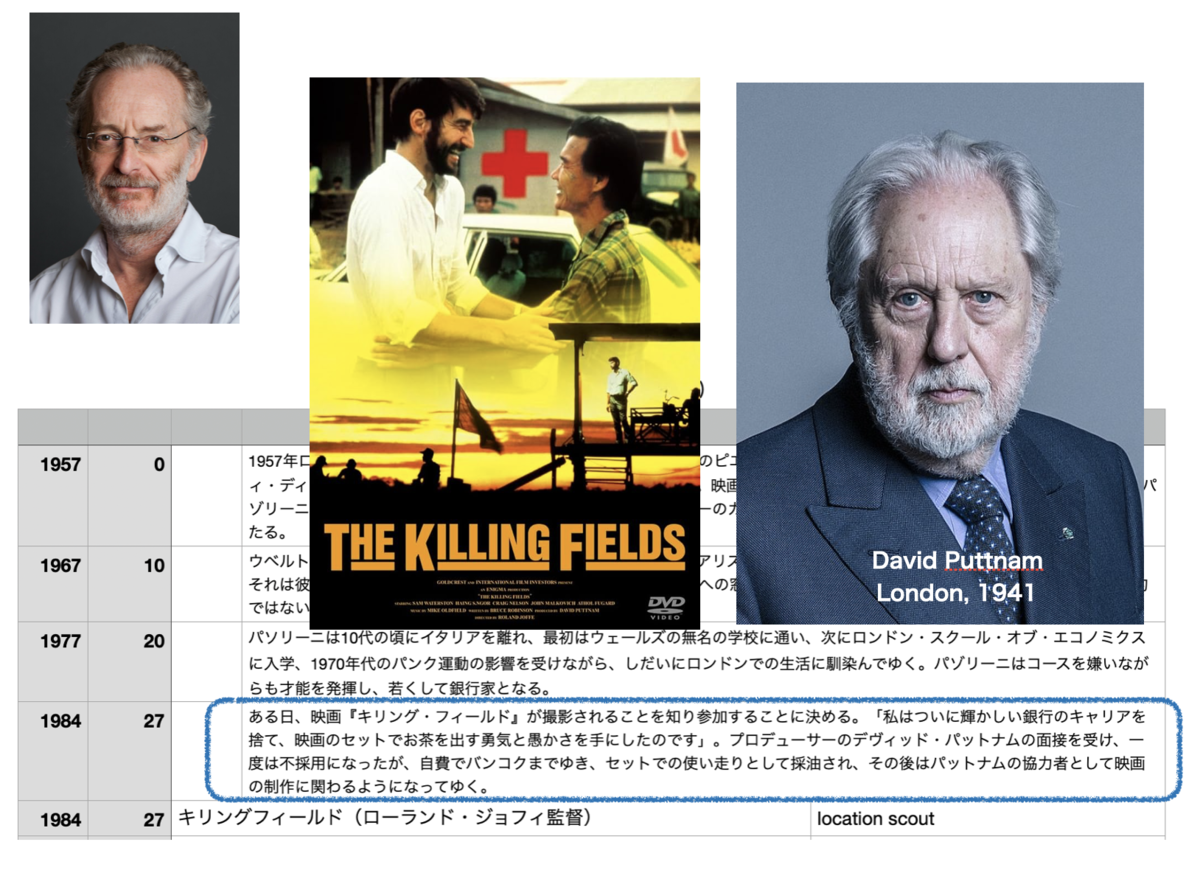

こうして10年ぐらい働いたとき、ウベルトは全てを捨てて映画の世界に飛び込むことになります。きっかけはデヴィッド・パットナムがプロデュース、ローランド・ジョフェイが監督した『キリング・フィールド』(1984)です。制作の話をききつけたウベルトは、パットナムの面接を受け、一度は落とされてしまいます。それでも自費でバンコクの撮影現場にのりこみ、その熱意を認めらて撮影現場のお茶汲みの下働きから始めたというのです。

それ以来、パゾリーニはふりかえることなく映画の世界にのめり込みます。ジョフィーの『ミッション』(1986)にはアシスタント・プロデューサーをつとめ、パットナムが米国にわたりコロンビアのCEOを務めたときはその補佐となり、このころにはクストリッツァの『ジプシーのとき』に関わり、やがてパットナムが米国を追われてイギリスに帰ると、ウベルトは自分の映画制作会社レッドウェーブ・フィルム社を立ち上げて『パルーカヴィル」(1995)や、あの大ヒット映画『フルモンティ』(1997)などを制作してゆくのです。

ウベルト・パゾリーニを追いかけながらの発見は『パルーカヴィル』と『フル・モンティ』。前者はイタリアのマリオ・モニチェッリの『いつもの見知らぬ男たち』の引用であり、その背後にはイタロ・カルヴィーノがいる。後者はパゾリーニがリスペクトするケン・ローチへのオマージュであり、ローチの映画を興行的に成功させる試みでもあり、それを実際やってのけたという作品。なにしろ、最近ではその25年後という設定のテレビシリーズがディズニーから配信されているほどなのだ。

しかしこのころウベルトは大きな失敗を経験する。ニコール・キッドマンとラッセル・クロウを起用した大作が頓挫してしまうのだ。しかも、このころに映画音楽家でもあるレイチェル・ポートマンと離婚することになる。

まさにそんな2004年にウベルトはある新聞記事に目を止める。ドイツの国際試合に参加していたスリランカのハンドボールチームのメンバーが数試合をこなしてあら失踪したという。この事件に関心を持ったウベルトはスリランカにわたり取材を重ね、現地の脚本家と脚本を書きあげ、現地のスタッフと映画を制作しようとする。ところが監督が見つからない。それなら自分でやろうということになり、初監督に挑んだのが『Machan』(2008)だ。

第二作目を監督するのはそれから9年後。やはりあるインタビュー記事に関心をもって調べ始めたところから、自ら脚本を書いて監督したがの『おみおくりの作法』(2013)。これは世界的にも大ヒットし、日本でも『アイ・アム・まきもと』(2022)としてリメークされている。

この監督第二作には小津安二郎の『晩春』(1949)からの影響があるというのだけど、なるほど言われていればそうかもしれないと思ってしまう。ここにはある種の形式美があり、すべてが静かに儀式めいて進んでゆくのだけれど、その静けさの中で深い人間愛が浮き彫りにされてゆくのだ。

そして第三作が、それからさらに7年後の『いつかの君にもい『いつかの君にもわかること』(2020)。この映画もまた新聞記事が出発点なのだという。

それにしてもどうしていつも新聞記事が出発点なのか。ウベルト・パゾリーニが大叔父のヴィスコンティの映画ついて語ってることが参考になる。やはり貴族であったヴィスコンティは、まだ特権が認められていた時代であったにもかかわらず、『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(1942)や、戦後には『揺れる大地』(1948)でシチリアの漁民たちのなかに入ってゆき、さらには『ベリッシマ』でローマにくらす庶民的な母親のステージママぶりを描き出す。貴族の生活から程遠い現実に、映画という手段をつかって接近してゆくころ、つまりネオレアリズモとよばれる作品を撮っていたころのヴィスコンティに、ウベルトは敬意を表するというのだ。

だからこそ彼の映画作りは、映画が世界を語るのではなく、映画をとおして見知らぬ世界に接近しようとするもの。映画は表現の手段ではなく、探究の手段だということ。映画を通して世界を見てみたいというのが、おそらくウベルトの映画作りの根幹のところにあるような気がする。

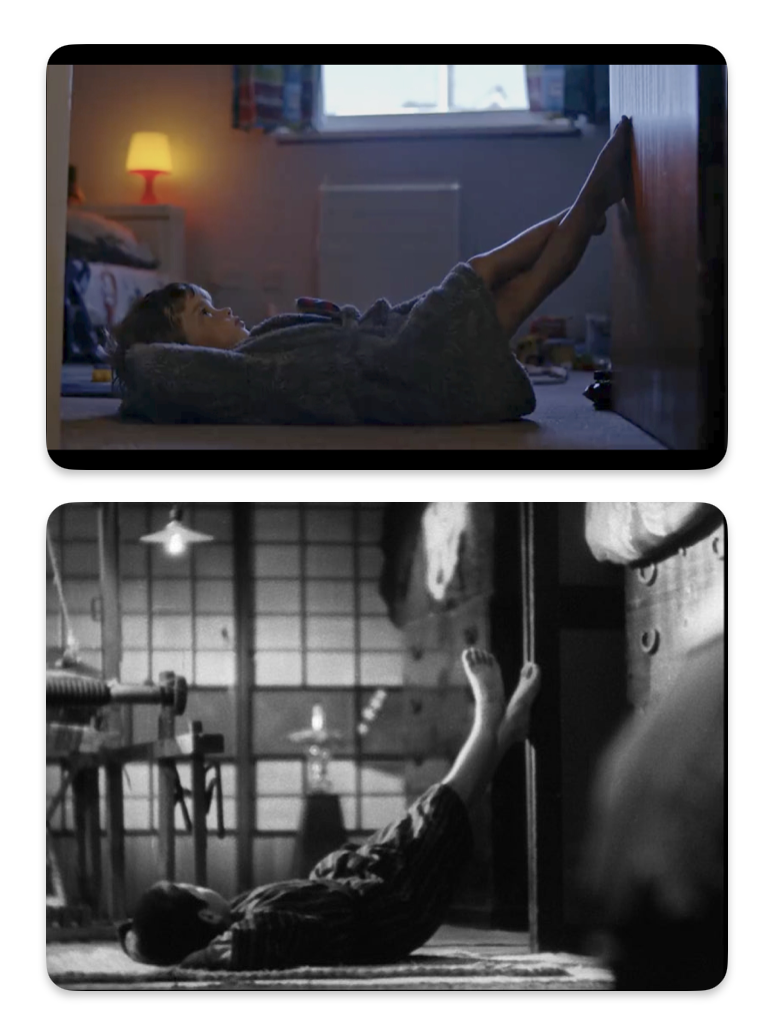

だから彼は世界中の映画を見る。そこには小津安二郎の映画もある。たとえば『いつかの君にもわかること』には、小津の初のトーキー映画『一人息子』(1936)からは、直接的な引用/オマージュがあるという。そのシーンにはトークの直前に気がついたのだけど、こんな映像だ。

ぼくは思わず声を上げてしまいそうになった。なにしろぼくはウベルト・パゾリーニのおかげで、小津の初トーキー作品を初めて見る機会を得て、感動したばかりだったのだ。その感動を持って見直してみると、なるほど見事な引用だと驚いた次第。

それだけではない。小津がカラーで撮り始めるようになると赤の使い方がとても印象的になるのだけれど、ウベルトの『いつかの君にもわかること』にも赤が印象的につかわれる。というか、赤とは愛の色でもあるのだ。最初に気がついたのは蝋燭の赤。その前には風船も赤かったし、いつかの君のために記した手紙も赤に便箋に入れられていた。そしてなによりも、父が4歳の息子を託したのが赤い扉のアパートに住む赤毛の女性だったというのは、偶然にしてはできすぎている。

いやはや、映画を通して世界への窓を開き、世界を探究しようとするウベルト・パゾリーニなのだけれど、その探究はじつのところ厳密かつ厳格な映像の」方法論に貫かれている。

これは現在イタリアで公開中の『Itaca - il ritorno』(2024)が大いに期待されるではないか。なにしろ、今回の原作は新聞記事ではなくホメロスの『オデュッセイア』なのだ。主演はレイフ・ファインズとジュリエット・ビノシュのふたり。英語版の予告編を置いておくけれど、これが実に期待させてくれる出来栄え。

ぜひぜひ、日本でも公開されますように。

![Palookaville. [DVD] Palookaville. [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51VM0X9-LOL._SL500_.jpg)

![フル・モンティ [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray] フル・モンティ [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51dmOGAX38L._SL500_.jpg)

![おみおくりの作法 [DVD] おみおくりの作法 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51aP3AbPcAL._SL500_.jpg)

![晩春 デジタル修復版 [Blu-ray] 晩春 デジタル修復版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41K2Y6nqJRL._SL500_.jpg)