もうひとつの『妄執』

ヴィスコンティといえば「デカダンス」や「敗者の美学」が解読のカギとなる。ぼくもこれまでずっとその線で考えてきた。その意味で、映画研究者マウロ・ジョーリ(Mauro Giori)の分析は興味深い。『夏の嵐』は「もうひとつの『妄執(郵便配達は2度ベルを鳴らす)』」のように見えると指摘すると、どちらにも共通するモチーフとして「姦通」(adulterio)があると指摘する*1。なるほど1943年の『妄執』も、1954年の『夏の嵐』でも、夫を裏切った妻の「姦通」が描かれている。

裏切られる男は「不快な夫」(il marito sgradevole)だ。『妄執』のブラガーナ(ファン・デ・ランダ)は、悪人ではないが、丸々と太り、高圧的で、妻を女中のように扱う。妻のジョヴァンナ(クララ・カラマイ)は若くて美しく、おしゃれもしたいし遊びたい盛りなのだが、飯炊女のような扱いに不満が溜まる一方。そこに現れるのがジーノ(マッシモ・ジロッティ)。流れ者で、ボロを着ているが、垣間見える肉体は若くたくましい。はっとするジョバンナ。その料理を味見するジーノ。出会いが堕落の扉を開く。「運命の女」(la donna fatale)と流れ者は「姦通」から、さらに堕ちてゆく。

それでもジーノの瞳は、いつでも遠くを見つめる。マウロ・ジョーリの解釈によれば、彼が求める運命の人は、ジョヴァンナではなく、むしろ彼女から逃げ出したときに出会う男、ロ・スパニョーロ(「スペイン人」の意)であるはずだったという *2。

「スペイン人」というあだ名の由来は、スペイン帰りだからだと説明される。含意されているのはスペイン内戦(1936-1938)の経験。軍事クーデターから始まるこのスペイン内戦は、軍人のフランシス・フランコの率いる右派の反乱軍と、左派の共和国人民戦線政府との戦い。エリオ・マルクッツォの演じるロ・スパニョーロは人民戦線と理想を共有する。そんな彼はジーノにとっては「政治的な対話者」(interlocutore politico)だったというわけだ。

しかしジーノは保険金殺人の共犯となり、ジョヴァンナのもとに戻る。ロ・スパニョーロは立ち去り、ジョヴァンナとの暮らしが陰鬱で耐えられない。心優しき娼婦のアニータ(ディア・クリスティアーニ)と幸せを夢見るのも束の間、ジョヴァンナとジーノが希望に向かって逃走する。その道には悲劇的な結末が待っていた。

いっぽうの『夏の嵐』も「姦通」が導きの糸。ここにも「不快な夫」がいる。ドイツの俳優ハインツ・モーグが演じるセルピエーリ伯爵。『妄執』のブラガーナとは違って貴族だが、小太りの容姿、高圧的な態度などは共通。オーストリアの高官への諂(へつら)も不快にさせる要素なのだろう。

というのも妻の伯爵夫人リヴィアは、政治的に目覚めた女性。その依代となるアリダ・ヴァッリは、美しさだけではなく知性や意志の強さをうまく表現している。彼女は、甥のロベルト・ウッソーニに触発されて、ヴェネトの解放と統一イタリア王国への参加を夢みている。そのウッソーニを演じるのがマッシモ・ジロッティ。『妄執』で演じたジーノとは打って変わって政治的に覚醒した革命家となり、主人公リヴィア夫人の「政治的な対話者」(interlocutore politico)となる。

では『妄執』のジョヴァンナ(クララ・カラマイ)のような「運命の女」(la donna fatale)はどこにいるのか。主人公を誘惑し、破滅をもたらす人物は、『夏の嵐』ではオーストリア兵中尉のフランツ・マーラー(ファーリー・グレンジャー)が担うことになる。そんな「運命の男」(l'uomo fatale)に、最初リヴィアは革命家の甥ウッソーニを救うために近づく。ヴェルディの『イル・トロヴァトーレ』の第四幕の冒頭で、牢につながれた愛しのマンリーコの命を救うため、貞操を裏切る決意をしたレオノーラが、「D'amor sull'ali rosee」(恋はバラ色の翼に乗って)を歌うなか、まるでその歌声に惑わされるかのように、リヴィアはこの「運命の男」に惹きつけられてゆく。

運命の誘惑には抗えない。道を外れたリヴィアは「ラ・トラヴィアータ」(道から外れた女)」。その行先には破局が待っている。それは二重三重に訪れる。ひとつは革命の敗北。ヴェネト独立の理想に立ち上がったウッソーニは、みずからが理想のために組織した義勇軍がイタリアの正規軍に受け入れらないという苦渋を飲まねばならない(この部分は映画ではカットされているが、シナリオには残っている)。そしてクストーザの敗戦。正規軍に受け入れられなくても戦場に駆けつけたウッソーニは、イタリア兵たちの退却を逆走し、戦いのなかに命を落とす。そしてリヴィアの裏切り。リヴィアはウッソーニから託された革命資金を、あろうことかフランツが戦いから逃れるための工作資金として、無心されるままに手渡してしまうのだ。

フランツは、李ヴィアの裏切りの金で医者を抱き込んで病気を装い、命をかける戦場からうまく逃げおおせると(ウッソーニとの決闘からの逃走の反復だ)、まだオーストリアの支配下にあるヴェローナに隠れる。そんなフランツともはや分かち難く結びついた思い込んだリヴィアは、いてもたってもいられずヴェローナに向かう。ところが彼女が見たのは、全てを捨てて尽した男が、若く美しい娼婦と一緒にいるところだった。

この娼婦クララを演じるのがマルチェッラ・マリアーニ*3。映画公開当時に24歳というのから、カミッロ・ボイトの原作で回想されるリヴィアの年齢とほぼ同じ。この心優しき娼婦は、ある意味でリヴィアが遭遇する若い頃の自分自身だと考えることもできるのかもしれない。

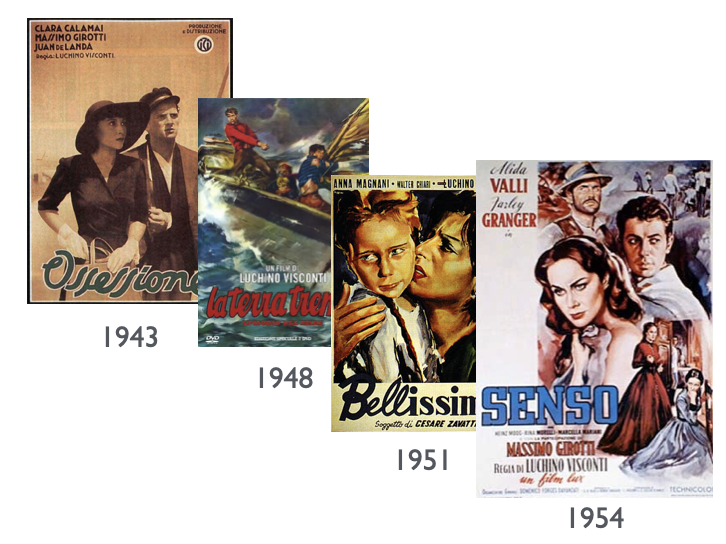

そんな『夏の嵐』(1954)と『妄執(郵便配達は2度ベルを鳴らす)』(1943)の間には『揺れる大地』と(1948)と『ベッリッシマ』(1951)がある。『揺れる大地』が、ジョヴァンニ・ヴェルガの小説『マラヴォッリャ家の人々』を下敷きにしているなら、それはヴィスコンティが最初に映画化しようとしたもの。しかし検閲あって叶わず、それならばとケインの小説『郵便配達は2度ベルを鳴らす』から『妄執』を撮ることになる。

また『妄執』の主役ジョヴァンナには、最初はアンナ・マニャーニが予定されていた。しかし妊娠のために断念。クララ・カラマーイが代役となる。それでもヴィスコンティがマニャーニを忘れることはない。この大女優を初めて演出することなるのが『ベリッシマ』だった。

ヴィスコンティの映画は、それぞれが、それぞれの、もうひとつの作品となっている。『夏の嵐』が「もうひとつ『妄執』」なら、それは『揺れる大地』にしても『ベリッシマ』にしても同じ。次から次へと「もうひとつのヴィスコンティ」が生まれてくる。ヴィスコンティのフィルモグラフィーは、そんな「もうひとつのヴィスコンティ」からできているのだ。

ポール・ボールズとテネシー・ウィリアムズ

そうは言っても映画はひとりで作るものではない。それは舞台と同じであり、歌劇と変わらない。俳優がいて、脚本があり、音楽が作曲され、衣装が合わせられ、舞台の美術が構想され、カメラの位置が決められる。それぞれに人がつき、それぞれの才能が発揮され、統合されて作品となる。舞台や歌劇のように、映画もまた総合芸術なのだ。

だから映画には出会いがある。出会いがなければ新しい作品は生まれない。『夏の嵐』の出会いで特筆すべきは、おそらくテネシー・ウィリアムズではないだろうか。ヴィスコンティはすでにウィリアムズの舞台を演出している。その演劇をイタリアに紹介したのがヴィスコンティなのだ。そして今回、『夏の嵐』の英語の脚本を仕上げるのにポール・ボールズとテネシー・ウィリアムズに声がかけられる。

流れとしては、ポール・ボールズが英語のセリフに訳し、ウィリアムズがそこに手直しを加えていったようだ。とりわけリヴィアとフランツのやりとりは、ウィリアムズがかなり手を加えたらしい。すでにスーゾ・チェック・ダミーコとヴィスコンティが脚本の改稿を重ねていたが、とりわけ逢瀬のベッドの余韻のシーンなどは、ウィリアムズはかなり自由にセリフを書き換えたらしい*4。こうしてフランツの姿が、原作にあった雄々しい英雄から、複雑な内面を抱えるダンディなナルシシストとなってゆく*5。

ハイネの詩

『夏の嵐』ではフランツ・マーラー(ファーリー・グレンジャー)が登場するとアントン・ブルックナー(1824-1896)の『交響曲第7番(ロマンティーク)』(1877年)が流れる*6。ブルックナーはオーストリアの作曲家。その弟子がグスタフ・マーラー(1860 - 1911)。この『第7番』についてはマーラーが手を加えた版もあると聞く。

印象的なのは、そんなフランツ・マーラーが、初めてリヴィアと朝まで過ごした夜のゲットー地区で、自分は鏡を見られずにはいられないと告白してから、ハイネの詩を引用するところ。そのイタリア語はこうだ。

È il giorno del giudizio.

I morti risorgono all'eterna gioia

o all'eterno dolore.

Noi restiamo abbracciati

e non ci curiamo di niente,

né di Paradiso né di Inferno.

訳してみよう。

審判の日

死者たちは蘇り、永遠の喜びか

あるいは永遠の苦しみに向かう

けれど抱き合ったままここに残るわたしちを

煩わすものはなにもない

天国もない、地獄もない

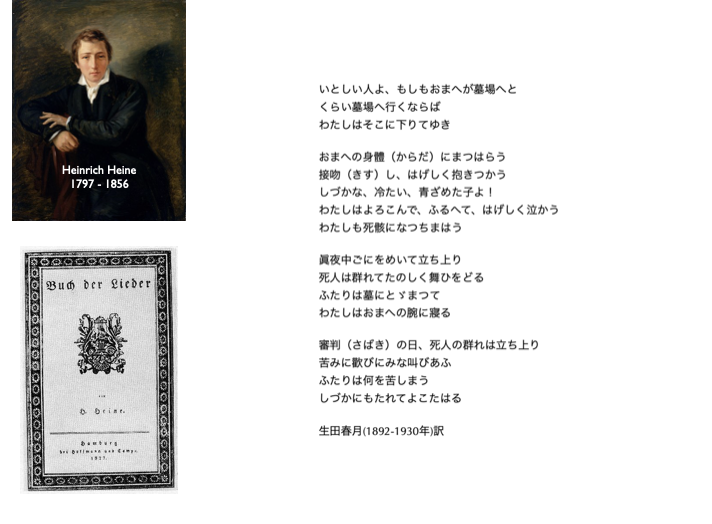

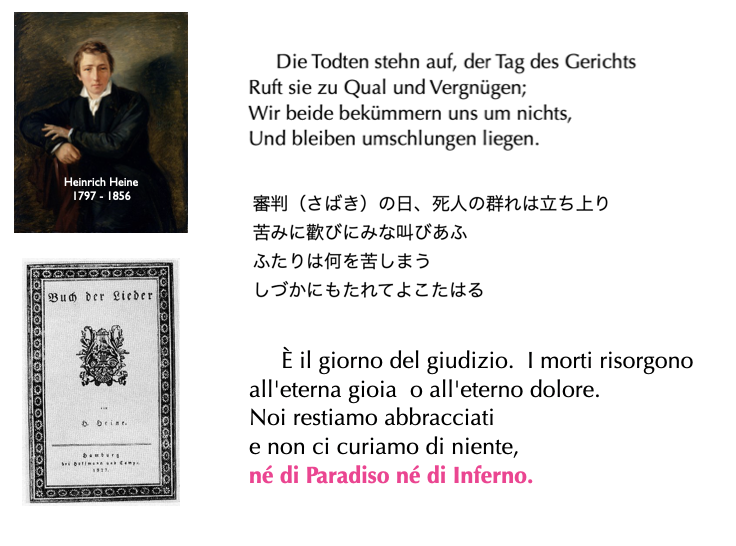

この詩の出典はハインリッヒ・ハイネの『歌の本』。ドイツ語の原文はこれ。

ネットで見つけた日本語訳は次のとおり*7。

それにしても、すさまじい詩だ。亡くなった恋人を追って墓場に入ると、そのまま抱き合って最後の審判の日を迎える。すると死者たちが蘇り、裁きを受けて「永遠の喜び」が待つ天国に登るか、「永遠の苦しみ」の続く地獄へ落ちる。

フランツが引用したのは、その最後の部分。ドイツ語、日本語、イタリア語を並べてみれば、次のようになる。

見てわかるとおり、ハイネの詩に「天国」や「地獄」の言葉はない。それは永遠の喜び、あるいは苦しみという表現で表されている。ところがヴィスコンティ/チェッキ・ダミーコの翻訳では明白に示されている。浮かび上がるのは、天国でも地獄でもない場所で、永遠に抱き合っている二人の姿。

そんなハイネの言葉を紹介すると「お好きですか?」と尋ねるフランツ。リヴィアは「いいえ。ことばの意味を好きになれないわ」と答える。そこはヴェネツィアはカンナレージョ地区にある広場「カンポ・ディ・ゲットー・ヌォーヴォ」カンポとはヴェネツィアでは小さな広場のことだが、もともとは潟に作られた小さな島であり墓場(campo)のことだ。少し穿った見方をすれば、フランツはリヴィアにゲットーの広場(campo)の井戸のある場所で、、「天国でもなければ地獄でもない」ような場所へのロマンティック憧れの話をしているというわけだ。

おそらくはリヴィアは、このハイネの言葉にある種のデカダンスを嗅ぎ取り、それをおぞましく思ったのだろう。しかし、そんなリヴィアはこれから「堕ちてゆくこと」(decadere)になる。その「堕落」(decadenza)こそは、ヴィスコンティがボイトの蓬髪派の小説から読み取り、「リソルジメント」(イタリア復興)と呼ばれる歴史を逆撫でするようにクストーザの敗戦に見出し、ヴェルディの『イル・トロヴァトーレ』をそのきっかけとするものにほかならない。

だからこそ脚本のひとつのカットされたラストシーンのひとつで、ヴィスコンティはこんなシーンを書いている。

扉が閉まる。リヴィアはじっと動かず、なにかをつぶやく。自分自身に告げるような声は、悲嘆に暮れ、絶望に満ちている。

リヴィア

「... わたしたち、抱き合ったままここにとどまり、天国にも地獄にも煩わされることがない... 」

デカダンの果てに、リヴィアは今、ハイネの詩に描かれた天国でも地獄でもない永遠の墓のなかにいる。もしも映画になっていたら、ここでおそらくはブルックナーの『ロマンティーク』が高鳴ることになっていたのだ。

それが映画ではフランツの銃殺と、娼婦たちに混じって夜のヴェローナを彷徨うリヴィアの姿が映し出される。響き渡るブルックナーの劇的な旋律が、ヴィスコンティによる新たなメロドラマの誕生を告げるというわけだ。

実際、『夏の嵐』が公開される1954年、ヴィスコンティはマリア・カラスによるオペラ『ヴェスタの巫女』を演出する。それは稀代のソプラノとの出会いであり、初めてのオペラの演出だったのだ

*1: Mauro Giori, Poetica e prassi della trasgressione in Luchino Visconti. 1935-1962, Libraccio, Milano 2011, p.114. https://www.maurogiori.com/poetica-e-prassi-della-trasgression

*2: 演じたのはエリオ・マルクッツォ[ Elio Marcuzzio, 1914 - 1945]。ホモセクシャルでありアンチファシストだったが、パルチザンによってスパイと疑われ絞首によって殺害される。

*3:Marcella Mariani, 1936 – 1955. 1953年のミスイタリア。残念ながら、映画公開の翌年に飛行機事故で亡くなっている。

*4:Mauro Giori, Op.cit., pp.123-135.

*5:Mauro Giori, Op.cit., pp.135-163.

*6:編曲にはニーノ・ロータ(ノン・クレジット)が協力。ここからヴィスコンティとの関係が始まる

*7:生田春月の訳を挙げたが、岩波文庫(1950)から出た井上正蔵の訳は次のとおり。

〜〜〜〜〜〜〜〜

恋人よ お前が墓へ

あの暗い墓へゆくなら

ぼくもあとから行って

すがりつき いっしょに寝よう

青ざめた石のからだを

抱きしめてキッスをしよう

よろこんでふるえて泣いて

このぼくも死骸になろう

真夜中に亡者は起きて

ふわふらと踊りはじめる

ぼくたちは墓にとどまり

抱き合って動きもしない

審判の日 亡者は起きて

功罪をわめいて叫ぶ

ぼくたちは騒ぎもせずに

墓に寝て抱き合っている

![揺れる大地 デジタル修復版 [Blu-ray] 揺れる大地 デジタル修復版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61WiKDsKDlL._SL500_.jpg)

![ベリッシマ [DVD] ベリッシマ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W7MYN1GQL._SL500_.jpg)

![ブルックナー:交響曲第7番 [1992年ベルリン・ライヴ] (Blu-ray) ブルックナー:交響曲第7番 [1992年ベルリン・ライヴ] (Blu-ray)](https://m.media-amazon.com/images/I/41qpzGP1oNS._SL500_.jpg)