今年になって初めてのブログになる。2022年の年頭は、ベッペ・フェノッリョの書評を書き、パゾリーニの生誕100年のセミナーをやり、それから最後のヴィスコンティと題して、ダンヌンツィオの『イノセント』の映画化の話をした。

そうこうしているうちに、プーチンの戦争が始まった。その戦争がすべて、フェノッリョとパゾリーニとヴィスコンティ、そしてダンヌンツィオを結びつけた。

フェノッリオの文学は、ずっと「パルチザンの文学」あるいは「レジスタンスの文学」と考えられてきたけれど、それはきっと「内戦の文学」と呼ぶべきなのだ。

それからパゾリーニについては、そのカザルサでの経験を調べてみて気がついたことがある。彼はすぐれた教育者であり、コスモポリタン的な方言文学者(なんとバロック的な形容だろう!)であり、サバルタンに接近する感性こそが、彼をして呪われた詩人/聖なる詩人としているものなのだという発見。

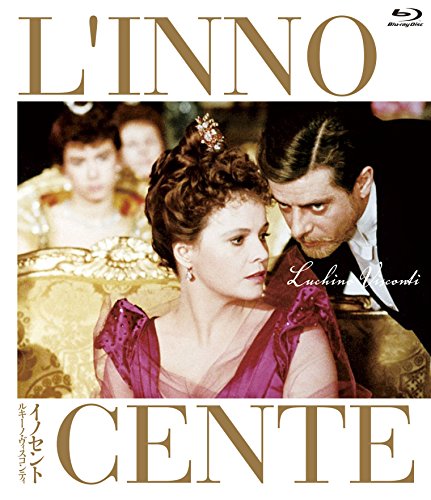

そしてヴィスコンティ。どうして貴族にして共産主義者のヴィスコンティが、ダンヌンツィオを映画化したのかという問い。その問いに答えるために『イノセント』の原作を読み(幸い脇功訳の『罪なき者』もある)、細かな設定の違いを確認し、誰もが指摘するヴィスコンティのラストの意味を考えてみた。

結論だけ言うならば、ヴィスコンティはフィウメ占領からファシズムの洗礼者となるダンヌンツィオを自殺せしめ、そうすることで彼の文学を救おうとしたのだろう。救済のために殺すこと。つねに勝者を欲望する超人のダンヌンツィオではなく、悩みながら敗者として自らの命を絶つダンヌンツィオ。そんな文学を救うこと。

ヴィスコンティは、ほんとうに映画化したかったマンの『魔の山』を断念しながらも、このダンヌンツィオ殺しをもって、その最後の作品とした。ちょうど『郵便配達は2度ベルを鳴らす』が、ヴェルガの映画化を断念したところに始まったように。

そんな仕事のすべては、あのウクライナを睨みながらのこと。遠くの戦禍を想わないではいられないけれど、仕事をしないわけにもゆかない。けれども、そんな状態で仕事をすることで、そうでなければ気づけなかった発見が数々あったような気がする。

前置きが長くなったけれど、これから下に訳出するジャンニ・ロダーリ(1920 - 1980)の二編の詩も今だからこそ出会えた詩であり、いまじゃなければ訳す気持ちにもなれなかったものだ。

最初に目についたのは「キエフの月」だ。キエフとはもちろん、戦禍に見舞われているウクライナの古都のこと。その美しい街に出る月をめぐる詩だけれど、ロダーリの詩は子供たちのために書かれたもの。だからわかりやすい。わかりやすけれど深みがある。

その深みは、1920年生まれのロダーリが経験した戦禍と、すべてが終わってもおかしくなかった時代を超えて、よりよく生きたい、よりよく生きて欲しいという、その思いが反映していることから来ているのだろうか。

では、ご笑覧。

キエフの月

誰知ることか

キエフの月の

その美しさ

ローマの月とは変わらないのか

はたまた同じか

それともただの姉妹なのか…

「わたしはいつだってあそこのわたし」

月はそんなふうに反論する

「だいたいあなたの頭に乗ってる

その夜寝るときのキャップなんかじゃない!

あちらこちらに旅をして

誰や彼やの分け隔てなく

インドからペルーまで

テヴェレ川から死海まで

あらゆる人々を照らし出す

そんな私の光たちが旅するときに

パスポートは必要ない」

(ジャンニ・ロダーリ)

原文はこちら。

Luna di Kiev

Chissà se la lunadi Kiev

è bella

come la luna di Roma,

chissà se è la stessa

o soltanto sua sorella…

« Ma son sempre quella!

– la luna protesta –

non sono mica

un berretto da notte

sulla tua testa!

Viaggiando quassù

faccio lume a tutti quanti,

dall’India al Perù,

dal Tevere al Mar Morto,

e i miei raggi viaggiano

senza passaporto».

もうひとつは、「独裁者」。独裁者というのは、ロダーリにとって世界を終わらせようとしているのだが、世界のほうは、そう簡単に終わるものではない。そこがポイントなのだ。

もちろん思うかぶのは、あの人やあの人の顔。そんな独裁者たちのことをロダーリは「ピリオド」と呼ぶ。その詩を呼んで、ぼくはすこしばかり気が楽になった。

奇しくも、ちょうど観終わったばかりのアンドリュー・ニコルの『ANON アノン』(2018)もまた同じことを言っていることに気がついた。たとえ終わったように見えても、世界が終わることはない。

ニコルのほうは、スタイリッシュで大人向けの晦渋さがポイントになっているのだけれど、ロダーリの詩は平明でユーモアがあって、なおかつ同じ射程を持っている。少なくともぼくにはそう思えた。

ではご笑覧。

独裁者

ちっぽけなピリオドが

傲慢な癇癪声で叫んでいた

「わたしの後に

世界は終わるのだ」

コトバたちが抗議した

「何てトンチンカンを言うのか

自分はお終いのピリオドと思ってるようだが

また行頭からのピリオドにすぎない」

ページはまだほんの半分だったが

ピリオドはすっかり置き去りにされる

もちろん世界が終わることなく

一行下には新しい文が続くのだ

イタリア語はこちら。

Il dittatore

Un punto piccoletto, superbioso e iracondo,

“Dopo di me” – gridava –

“verrà la fine del mondo!”

Le parole protestarono:

“Ma che grilli ha per il capo?

Si crede un Punto-e basta,

e non è che un Punto-e-a-capo”.

Tutto solo a mezza pagina

lo piantarono in asso,

e il mondo continuò

una riga più in basso.

それにしても、音読して楽しいのはやはり原文。脚韻が効いているし、イメージもこっちのほうがつかみやすい。とはいえそこはイタリア語だから、そのイメージをつかむためにはどうしても日本語にしないとうまくゆかない。自分のコトバでなんというか、それを考えることで、思いもよらないヒントがもらえるし、そのヒントのおかげで、イタリア語の理解も深まるというわけだ。

「独裁者」はここの英訳も参考にさせてもらいました。